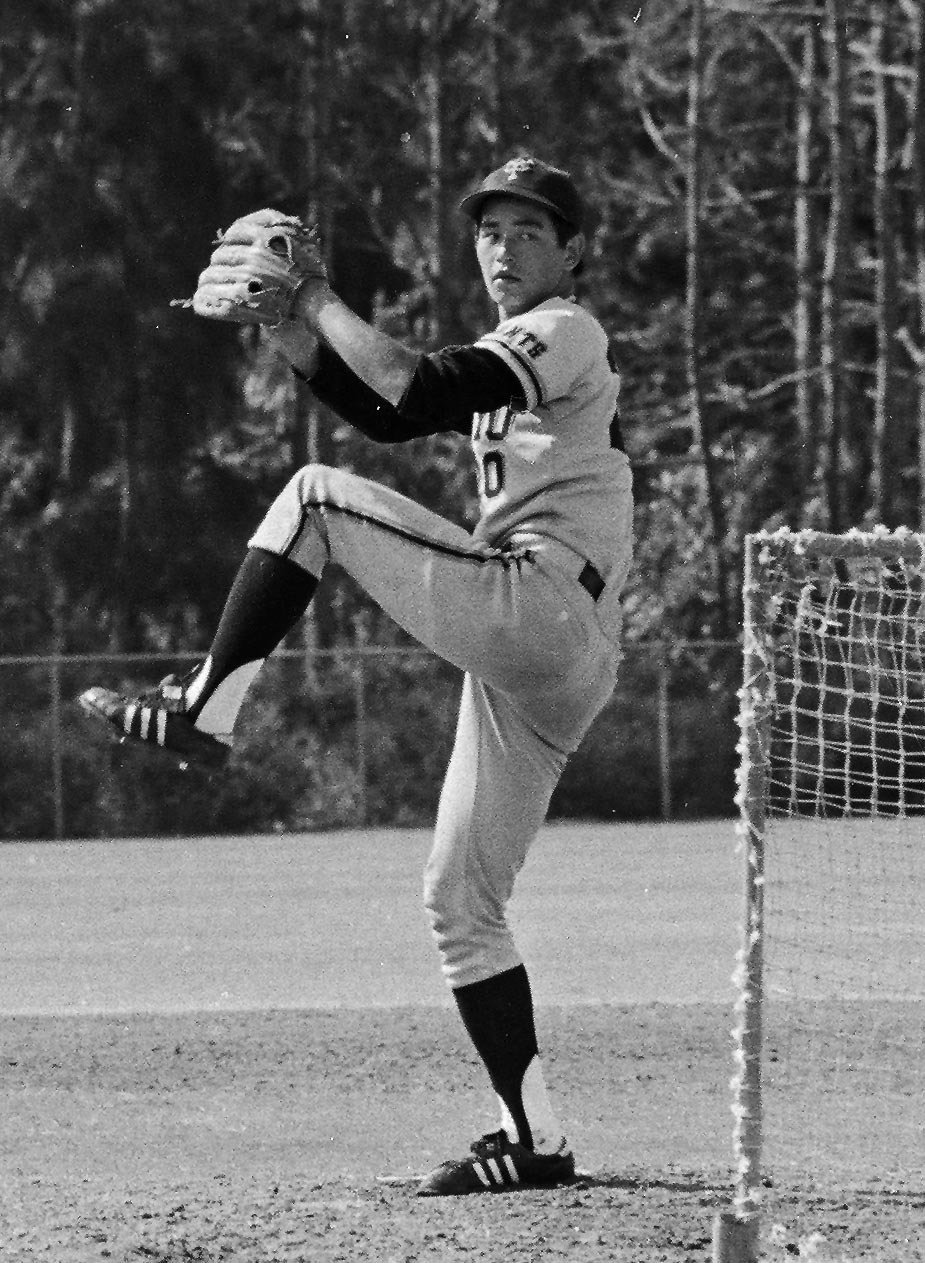

〝プロ野球選手の遊び方〟を教えてくれたのは原田治明さん【定岡正二連載#13】

土井正三さんと同じ部屋に戻るのが憂鬱だった

朝もやにリスが走り、昼はさんさんとした太陽が照りつける。開放的なフロリダでの生活の日々は、貴重な体験の連続だ。1975年春、巨人のベロビーチ・キャンプに参加させてもらったボクは、大リーガーを目指す選手たちの必死な姿に大いに刺激を受け、自分の中に「やる気」がみなぎってくるのをひしひしと感じていた。

ただ、練習が終わり部屋に戻るのが憂うつだった。あのころの巨人は、若手はベテランと同室になるのが慣例で、付け人みたいな仕事をしながら「プロとは何なのか」を学ぶことになっていた。ボクの同室はV9戦士の土井正三さん。とにかく巨人の野球を知り尽くした人だったが、ボクは「巨人野球の何たるか」を教えてもらうどころか、それ以前の問題だった。

土井さんに限らず、V9戦士の人たちは誰もが職人気質でとにかく怖く、ろくに話もできなかったことを覚えている。あとになって土井さんは「お前ほど物おじしないやつも珍しかったぞ」と話してくれたのだが、あの時のベロビーチでは怒られてばかりだった。

ほとんどが「スリッパをきれいに揃えろ!」というレベルの問題で、ボクが部屋のカギをオートロックの部屋の中に置き忘れ、2人して締め出された時には烈火のごとくしかられた。鹿児島から出てきたばかりの田舎者が、米国のホテルでは当たり前の「オートロック」なんて分かるわけがない。それに夜は土井さんが寝るまで眠れないし、土井さんが起きる前に起きなければならないから、頭はいつも寝不足気味でボーッとしていた。

それでも練習になるとがぜん元気になって、ブルペンでは飛ばしまくっていたのだが…。とうとう張り切りすぎの反動が出てしまった。宮崎キャンプから「おかしいな」と違和感を感じていた右肩に激痛が走るようになり、肩が上がらなくなってしまったのだ。

ルーキーがプロのペースも知らず、キャンプ初日からびゅんびゅん飛ばしてリタイアすることは、これまでに何度もあったと思う。あの時のボクはまさにその典型だった。先輩たちの「やっぱりやったか。ばかなやつめ」という視線が痛かった。内心「誰か“飛ばしすぎだぞ”って教えてくれよ!」と思っても、大リーガーの卵たちの生存競争の激しさを目にしたばかり。自分を責めるしかなかった。

こうなるとマスコミも「宮崎から肩を痛めていたのなら、ベロビーチに来るべきではなかった。観光旅行のつもりか」という論調で、再びボクを攻撃してきた。

だが、そんな状況を救ってくれたのは長嶋茂雄監督で「肩が痛いのを承知で連れてきた。将来のことを思っての判断だ」とマスコミを封じ込めてくれた。

宮崎で肩を痛めたことは誰にも言っていないのに…。「この人に恩返しをしたい」。長嶋監督の“ウソ”に、そんな思いを強くさせられた。

関本四十四さんとのドタバタ生活

「この人、絶対にやべえよ!」。極太まゆ毛と周囲を威圧するギョロ目…。あの人の顔を初めて見た時、ボクは思わず背筋が凍りついた。1975年春、巨人入団1年目のベロビーチ・キャンプで“コンビ”を組むことになったのは、ボクの前に背番号20を背負った関本四十四さんだった。

一番年下のボクと、その次に若かったセキさんは、ベロビーチで先輩たちのユニホームなどを洗う「洗濯当番」の日々を過ごした。だが、セキさんはこわもての風貌とはまったく逆の性格で、決して上からものを言わず、人の話を聞いてくれる優しい先輩だった。「これ、中に人が入れるんじゃないか」と思うぐらい巨大で、使い方も分からない米国式洗濯機の前で「先輩、色が落ちてますよ!」「やばい、洗剤と漂白剤を間違えた!」「乾燥させすぎてユニホームが縮んだ!」なんて2人してドタバタと格闘する毎日を送っているうち、セキさんとは何でも話せるような仲になった。

「おうサダ、オレはお前のために背番号を譲ってやったんだからな」と恩着せがましく言ってくるセキさんに「何を言っているんですか。名前と同じ44番にしてもらいたいから、自分から球団に『背番号を変えてくれ』ってお願いしたそうじゃないですか」なんて言い返したりもした。

セキさんは73年、ヤクルト・若松勉さんとの争いを制して新人王に輝くと、74年には防御率1位のタイトルを獲得。そんな実績のある先輩には何とも失礼な話だが「“疑惑の新人王”とか“疑惑の防御率1位”とか言われてますけど…」なんて話をしたこともある。それでも「バカヤロー」なんて言いながら笑い飛ばしてくれるセキさんとの時間は、プロ入りしたばかりのボクにとって、とてもありがたいものだった。

一方、ボクに「プロ野球選手の遊び方」を教えてくれたのは「ON」に続く5番を打ったこともある原田治明さんだ。「おいサダ、街に出るぞ」としゃれたバーに連れていってくれると、ジャズを聴きながら格好よくバーボンをあおっていた。ボクはコーラを飲みながら話を聞いているのだが、ある時はテンガロンハットをかぶり、ある時はギターを片手に大好きな音楽の話をしてくれる原田さんの口ぶりが、おかしくてたまらない。

江戸っ子の原田さんの口ぐせは「オイラはよう…」。アニメの「いなかっぺ大将」の主人公・風大左衛門しか「オイラ」という言葉を使う人を知らなかったボクは「自分のことを『オイラ』って呼ぶ人が実在するんだ!」と内心驚き、大笑いしたい気持ちをこらえるのに必死だった。

そんなすてきな先輩たちにお世話になりながら、ボクも少しずつ「巨人の一員」になれたような気がしてきた。中にはとんでもない先輩もいたけれど…。

さだおか・しょうじ 1956年11月29日生まれ。鹿児島県出身。鹿児島実業高3年時の74年、ドラフト会議で巨人の1位指名を受け入団。80年にプロ初勝利。その後ローテーションに定着し、江川卓、西本聖らと3本柱を形成するも、85年オフにトレードを拒否して引退を表明。スポーツキャスターに転向後はタレント、野球解説者として幅広く活躍している。184センチ、77キロ、右投げ右打ち。通算成績は215試合51勝42敗3セーブ、防御率3・83。2006年に鹿児島の社会人野球チーム、硬式野球倶楽部「薩摩」の監督に就任。

※この連載は2009年7月7日から10月2日まで全51回で紙面掲載されました。東スポnoteでは写真を増やし、全25回でお届けする予定です。