五輪種目になったことで「柔道」は、「JUDO」に変化した【坂口征二連載#6】

ヘーシンクは大会中に引退…勝ち逃げされた

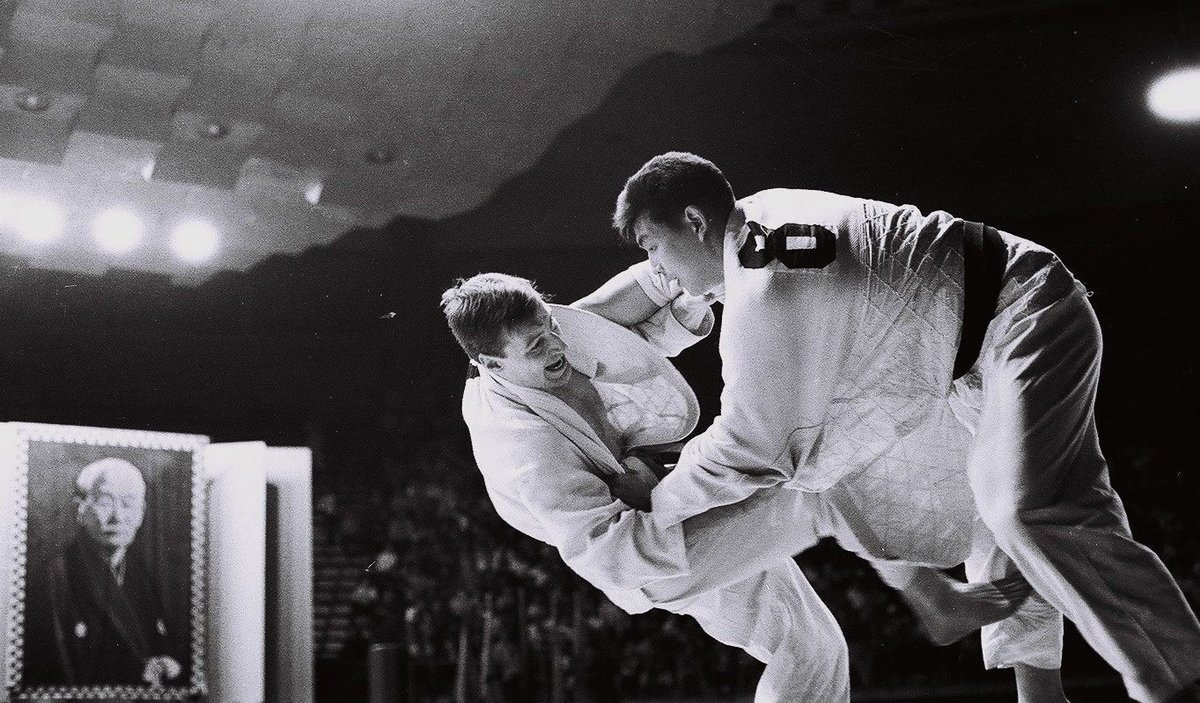

第4回世界柔道選手権(1965年9月14日、ブラジル・リオデジャネイロ)の重量級(80キロ超)準決勝戦。私は“オランダの怪物”アントン・ヘーシンクと対戦していた。

その戦いぶりを何度も研究し、実際に対戦経験もあるものの、やはりヘーシンクの巨体は何とも動かし難い。

東京五輪直後の親善試合(福岡・九電体育館)における初対決同様、お互いの技はまるで決まらず、投げることもなければ、投げられもしない。ひたすら、こう着した状態が続いた。

試合時間は10分。焦りを感じたのか?ヘーシンクは再三、巴投げに行くと見せかけて寝技に誘ってくるが、こちらは嫌いな寝技に付き合う気など毛頭ない。

あっという間に時間は過ぎ、結局は寝技をめぐる攻防で、寝技を嫌った私が「消極的」と取られたのか?またもや小差の判定負けに終わってしまった。これも貫禄負け…というやつなのか?

私を破ったへーシンクは決勝戦で松永満雄さん(高知県警)と対戦。松永さんも腰を落としつつ投げ技を警戒し、ジリジリと場外線まで押し込んでくるヘーシンクの戦法に敗れた。

結局、重量級はヘーシンクの優勝が決定。松永さんは準優勝、私は3位に終わった。日本柔道の悲願「打倒ヘーシンク」は猪熊(功)さんが出場する無差別級に託された。

ところがだ。事件はこの後に起きる。重量級で優勝を飾ったヘーシンクが、大会の真っ最中だというのに突如として引退を表明。急きょ無差別級への出場を取りやめてしまったのだ。

その理由が「今年(1965=昭和40年)の全日本王者にも勝ったのだから、もう日本柔道との決着はついた」というモノ。つまり準決勝戦で私を下したことで終わりということだ。

突如として「ヘーシンク引退」の“責任”を押し付けられる格好となった私だけでなく、松永さん、そして、これからまさにヘーシンクと戦おうとしていた猪熊さんも拍子抜けだ…。

結局、無差別級は猪熊さんがソ連代表のキプロツァシビリを下して優勝。東京五輪と同様、またもやヘーシンクの出場した階級のみ、金メダルを逃す結果に。

日本柔道の悲願「打倒ヘーシンク」は、ヘーシンクが引退を表明したことで永遠にかなわなかった。

リオデジャネイロからロサンゼルス、そしてホノルルを経由して日本へと帰国したが、4階級中3階級で金メダルを獲得していたにもかかわらず、日本チーム全体に不思議な敗北ムードが漂っていた。

それほどに、ヘーシンクの「勝ち逃げ」が日本柔道に与えた影響は大きかった。

先日の北京五輪で、時折表彰式に登場するヘーシンクの姿を久々に見て「彼も老けたなあ」と感じたものだ。あれから43年が過ぎた。今も、へーシンクの姿を見ると、あの日の不思議な敗北感がこみ上げてくる――。

40分以上の死闘の末、全日本連覇の夢が絶たれた

第4回世界選手権(1965年9~10月、ブラジル・リオデジャネイロ)は“オランダの怪物”アントン・ヘーシンクの突然の引退表明に振り回されつつ幕を閉じた。

ブラジルから帰国しても、その何とも言えない敗北感はぬぐいきれなかった。全日本王者としての責任をまっとうできなかったばかりか、当のヘーシンクが引退の理由に「今年の全日本王者に勝ったのだから、もう(日本との)決着はついた」と、準決勝戦で私を下したことを理由に挙げていたのだから当然だ。

ブラジルから帰国した翌日、旭化成のある宮崎県代表として、すぐに岐阜国体(団体戦)に出場したがモヤモヤした気分は晴れず、好成績は残せずに終わる。

年が明けて昭和41(1966)年。全日本選手権の2連覇を目指して延岡での練習に励む毎日が続いていた。

前年の優勝者としてマークが厳しくなるのは当然。そして4月30日、全日本選手権が始まる。順調に勝ち進んだ私は3年連続で決勝戦に進む。決勝の相手は、ブラジルの世界選手権でともに重量級代表だった松永満雄(高知県警)さんだ。

序盤から得意の払い腰、大外刈りで勝負を仕掛けたが、松永さんの動きは驚くほど慎重だ。

すぐに延長戦へと突入したが、ここでも決着はつかない。勝負は再延長戦にまでもつれたが、ここでも決着はつかない。ついに3度目の再々延長戦へと突入だ。

もはや柔道着をつかむ腕は筋肉が硬直したまま感覚すら失われている。松永さんが放った支え釣り込み足に、やや体勢を崩してしまったが、そこは場外だ。命拾いした…と思いきや、その年の全日本選手権から採用された「場外一本」のルールで「技あり」が宣告されてしまう。

その瞬間、場内は警察関係の応援団のすさまじい声援の嵐に包まれる。大歓声の中、焦った私は今度は小外掛けをくらい、またもや「技あり」を献上してしまう。合わせ技一本で、全日本連覇の夢は絶たれた…。この決勝戦は本戦、3回もの延長戦と合わせて、計40分以上もの死闘だった。

後にプロレス転向後も(アントニオ)猪木さんと30分フルタイム戦など、多くのロングマッチを体験しているが、この一戦以上に長時間戦った記憶はない。つまり、この松永戦が私の生涯における最高のロングマッチとなった。

試合中から、もはや腕の感触はない。指も握ったまま開くことすらできない。控室で明大の後輩に帯を解いてもらい、柔道着を脱がせてもらい、ようやくひと息つくことができた。

この大会から採用された「場外一本」のルールは、まだ審判によって裁定もあいまいだったため、様々な論議を呼ぶことになる。

あれから40年以上が過ぎた現在も「柔道とJUDOの違い」は論議されている。五輪種目になったことで武道であった「柔道」は、スムーズな競技進行を第一とした「JUDO」に変化したのは確かだ。

敗れたのは事実。だが自分が追求してきた柔道が変わってしまったことに対する不満も生じつつあった。

そして8月。福岡で開催された全日本招待選抜体重別選手権で、その不満は決定的となる――。

寝技をほとんど練習したことがなかったんだ

1964(昭和39)年の東京五輪で正式種目に採用されて以来、柔道のルールは微妙に変化しつつあった。

当初は、それほど気になるモノでもなかった。だが65年秋の世界選手権(ブラジル・リオデジャネイロ)から帰国後、徐々に違和感を覚えるようになる。それが最も露骨な形で現れたのが66年8月、地元・福岡の九電体育館で開催された全日本招待選抜体重別選手権だった。

話は飛ぶ。現役プロレスラー時代に、よくファンの方々から「柔道出身の坂口さんは寝技や絞め技、関節技が得意なはずなのに試合ではあまり使わないですね」と、ご指摘を受けることが多々あった。

裸絞め、つまりスリーパーホールドなんかはよく使っていたものだが、確かに後のUWFの選手たちのように、試合で絞め技や関節技を多用していたワケではない。彼らがよく使うアームロックは柔道の「腕がらみ」だし、総合格闘技でおなじみの「腕ひしぎ十字固め」(プロレスでは逆十字固め)も「裸絞め」や「三角絞め」も、柔道着を使う、使わないの違いはあれど柔道の技術だ。

では、なぜ使わなかったか? 単刀直入に言ってしまうと、私は寝技が得意ではない…と言うか、ほとんど練習したこともなかったからだ。

もちろん、これらの技を、かけさせない自信はあるが、こちらからあえて絞め技や関節技を仕掛けることも少ない。腕や足を決める細かい関節技など、むしろプロレスに転向後、教わったモノの方が多いぐらいだ。

柔道時代、寝技で勝ったことは2~3回ぐらいか。また寝技で敗れたことも、1~2回あるかないかというレベル。国内の試合では記憶にない。

それぐらい当時の柔道界は寝技よりも、立ち技で「一本」を取ることが重視されていた。私は体が大きかったこともあり、ほとんど寝技に移行するまでもなく勝敗を決していた。あくまで選手レベルでのモノだが「寝技で勝負するのはひきょう」みたいな感覚もあった。つまり、あの時代「柔道=立ち技」だったのだ。

全日本体重別選手権では、そんな私の柔道観を打ち砕く出来事が起きる。準決勝まで勝ち進んだ私は、東京教育大(現・筑波大学)を卒業したばかりの、ある無名選手と対戦した。体重別選手権ながら、その選手は私よりもはるかに小さく体格も細い。全日本選手権などでも、まだ上位に名を連ねる選手ではなかった。試合が始まると同時に彼は、いきなり私を寝技に引きずり込もうとしてくるではないか…。

「何だ? こいつは」

その選手の名は佐藤宣践(現・東海大学体育学部長、全日本柔道連盟理事)。後に、自ら全日本王者、世界王者となるだけでなく、あの山下泰裕選手をはじめ、10人以上もの世界王者を育てることになる男だった――。

「投げて一本とる」俺の柔道はもう通用しないのか?

1966(昭和41)年8月28日、全日本招待選抜体重別選手権(福岡・九電体育館)で、まだ無名だった佐藤宣践(現・東海大学体育学部長、全日本柔道連盟理事)選手と対戦した私は、大きな衝撃を受ける。

体格差では私が圧倒的に有利。ところが佐藤君はいきなり、下から私を寝技に引き込もうとする。これまでの柔道とは全く違う戦法といえた。

その戦法にイライラを募らせた私は、足払い気味に佐藤君の足を蹴り上げてしまい、審判から厳重なる注意を受けてしまう。

「このままだと判定で負けてしまう…」。やや焦りを感じた私は不覚にも、つまずくような形で転ばされ、そのまま佐藤君の崩れ横四方固めに押さえ込まれてしまう。“寝技嫌い”の私にとって最悪のパターンだ。

柔道の寝技は、単純な押さえ込みのように見えても、柔道着をも巻き込んだ上で、体重をかけてガッチリと押さえにくるため、レスリングにように滑ることがない。そのため一度決まってしまったら、なかなか逃げられないのが現実だ。

何だコレは? これが柔道と言えるのか? 下から必死に脱出を図ったが、結局そのまま時間がたち、崩れ横四方固めの前に一本負け。私は佐藤君によって、国内戦において生涯初の寝技による一本負けを喫した。

当然、納得はしかねる。この時点で私は、正々堂々と立ち技で勝負してこその柔道だと信じ込んでいた。

よくよく考えてみれば東京教育大(現・筑波大)出身の佐藤君は、あの猪熊功さん(東京五輪重量級金メダリスト)の後輩であり教え子だ。猪熊さんはともに「打倒ヘーシンク」を目指して戦い続け、ブラジルの世界選手権(65年10月)を最後に引退された。小柄な日本人の体格を生かした上で、ヘーシンクのような巨漢に勝つ柔道を研究され続けており、今度は私が「仮想ヘーシンク」に仕立てられていたようだ。

五輪種目となり、一気に国際化を迫られた柔道は、明らかに競技内容が変わりつつあった。今となれば、そういう時代の変革も理解できるのだが、その渦中にいた当時の私はかなり落ち込んだ。

「投げ技で一本を取るのが柔道ではなかったのか?」「オレの柔道はもう通用しないのか?」

自問自答する日々が続く。再来年(68年)に迫ったメキシコ五輪で結果を出せるのか。いや、そもそも、こんな状態で日本代表になれるのかどうか…。

私に「征二、次はお前がヘーシンクを倒せ」と言った神永(昭夫)先輩は引退され、猪熊さんも引退された。当のヘーシンクもブラジルの世界選手権で、その年の全日本王者である私に勝ったことを理由に引退してしまった。

私は大きな標的を失い、柔道自体も迷い道に入り込んでしまった。

そんな私に追い打ちをかけるかのように、さらにショッキングなニュースが飛び込んでくる――。

さかぐち・せいじ 1942年2月17日、福岡県久留米市出身。南筑高、明大、旭化成の柔道部で活躍し、65年の全日本柔道選手権で優勝。67年、日本プロレスに入門。73年、猪木の新日本プロレスに合流。世界の荒鷲として大暴れした。90年、現役引退。新日プロ社長として東京ドーム興行などを手がけ、黄金時代を築いた。2005年、坂口道場を開設。俳優・坂口憲二は二男。

※この連載は2008年4月9日から09年まで全84回で紙面掲載されました。東スポnoteでは写真を増やし、全21回でお届けする予定です。