柔道界がプロレスに抱くアレルギーの強さは想像以上だった【坂口征二連載#7】

メキシコ五輪で柔道除外…目標を失った私の前に現れた意外な男

1966(昭和41)年暮れ、私の運命が激変する。

10月の全日本招待選抜体重別選手権(福岡・九電体育館)で、後に山下泰裕選手をはじめ、数多くの世界王者を育てる佐藤宣践選手(現・東海大学体育学部長、全日本柔道連盟理事)と戦い、国内戦では初となる、寝技による一本負けを喫した私は、変化しつつある柔道のスタイルに悩み、スランプに陥っていた。

そんな私に、トドメの一撃とも言えるニュースが飛び込んでくる。2年後のメキシコ五輪(68年)で柔道が、正式に競技種目から除外されたというのだ。

腰のケガで東京五輪代表の座を逃し「お前はまだ若い。次(メキシコ)に向けて頑張れ」と励まされ、東京五輪無差別級決勝戦で“オランダの怪物”アントン・ヘーシンクに敗れた神永(昭夫)先輩からは「征二、次はお前がヘーシンクを倒せ」と後を託されたが、そのへーシンクも引退…。

目標とすべき相手ばかりか、目標とすべき大会までも見失った私は、いよいよ頭の中が真っ白になった。

仮にメキシコの次、ミュンヘン五輪(72年)で柔道が競技に復活したとしても、その時、私は30歳だ。柔道選手としてはピークを過ぎている。そもそも30歳まで現役を続けていられるかどうかも不安だ。

それに当時の私は、自ら寝技に引き込んでいくような“新しい柔道”に対し嫌悪感があり、柔道自体がちょっと嫌になっていた。高校入学以来、続いていた柔道漬けの生活に疲れを感じていたのかも知れない。

延岡(宮崎県)の旭化成に戻り、毎日、レーヨン工場の勤務を続けつつ「オレは将来、どうなってしまうのだろうか?」とふさぎ込む毎日が続いた。このまま単調なサラリーマン生活を続けていけるのだろうか…。

今、思い返しても柔道部だけでなく、旭化成の先輩、同僚たちには、本当に親切にしてもらっていた。今も、年に1回は同期入社の連中と集まっては、四十数年前の思い出話に花を咲かせているほどだ。

私も「少しでも会社の力になりたい」と、努力はしていたつもりだが、入社以来、遠征だ合宿だと、とかく留守しがちだった私は、こと仕事面において、同期入社の連中から一歩も二歩も出遅れていた。

同期入社の連中は、どんどん新しい仕事を任されていくのに、自分はまだ何もできないという焦り。一般社員としても頑張りたい気持ちだけは強いが、特にやることもなく、社内に居場所もなく空回りした状態…。

実業団スポーツを経験した選手ならば、誰しも職場で、そんな息苦しさを感じたことはあるはずだ。

そんなある日、延岡に意外な人物が訪ねてくる。私と同郷で久留米出身の末安祐介さんという方だ。

末安さんは、力道山の死後、ジャイアント馬場さんを若きエースにさせ、再び人気を盛り返していた日本プロレス(興業株式会社)の営業部員だった――。

坂口くん、プロレスやってみないか?

1966(昭和41)年の暮れ。延岡の旭化成レーヨン工場まで、私を訪ねてきた日本プロレスの営業部員・末安祐介さんは、私と同郷・久留米の出身だという。

なんでも南筑高校(福岡)のOBで県会議員の方に紹介され、私の存在を知ったのだとか。

2年後のメキシコ五輪で、柔道の競技不採用が決定したことで、私は完全に目標を見失っていた。またその頃、柔道界ではやりつつあった引き込み技に苦戦し、負けはしないまでも引き分けが多くなる。国体、全日本産業別、そして第5回世界選手権の選考会でも優勝を逃した。将来への不安も高まっていた時期である。

末安さんは単刀直入だった。「坂口君、プロレスをやってみないか?」と切り出してくる。

プロレス――。思いがけない誘いだった。少年時代、力道山にあこがれた私は、プロレスが好きだった。大学時代も、よく寮のテレビで観戦していたものだ。

後に判明したことだが明治大学時代にも日本プロレスからの誘いがあったらしい。私の耳に入るまでもなく、監督や関係者が断っていたそうだ。そういえば高校時代には大相撲から誘いを受けたこともあった。

東京五輪の後、プロレス転向が決まった明大の同期生、レスリング部のマサ斎藤の送別会をやったことを思い出したが、まさか自分にプロレス界から誘いが来るとは思ってもいなかった。

末安さんは「上京することがあったら連絡してくれ」と言い残し、私に封筒を手渡して帰京した。封筒には東京行きの航空券が同封されていた。

オリンピック以降、変化した柔道に少々、嫌気が差していた私は、プロレスならではのダイナミックな戦いに魅力を感じ始めていた。私はもともと、プロレスが好きだったからだろう。

ただ、この時点で私は、柔道界がプロレス界に抱き続けている不信感、アレルギーの強さに気がついていなかった。何しろ日本プロレスの父・力道山と柔道の全日本王者・木村政彦さんの対決以来、柔道界では「力道山にだまし討ちにされた」「木村さんがプロレスの踏み台にされた」と恨みの感情があった。偏見ではなく歴史的事実を踏まえてのアレルギー反応だ。

若かった私は、末安さんからの誘いを安易に、そして私個人の問題として受け止めていたに過ぎなかった。私が、柔道界とプロレス界の根深い遺恨に無頓着だったことが、後々の大騒動につながっていく…。

そして年末の12月29日。私は末安さんに手渡された航空券で上京。ホテル・ニュージャパンで芳の里社長とお会いした。その夜はあいさつ程度で終わったが、翌30日、今度は六本木のしゃぶしゃぶ店「瀬里奈」に連れて行かれた。

そこには、その夜、後楽園ホールでの試合を終えたばかりの大スター・ジャイアント馬場さんが待ち受けていた――。

しゃぶしゃぶにステーキ〝肉弾〟接待で完全KO

1966(昭和41)年の暮れ。私は日本プロレスの営業部員・末安祐介さんに誘われて上京。六本木のしゃぶしゃぶ店「瀬里奈」で、当時の日本プロレス社長・芳の里さん、そして日本プロレス界のエース・ジャイアント馬場さんと対面する。芳の里さんの運転手を務めていた林牛之助(ミスター林)さんも同席していた。

それまで、ほとんど自分より大きな日本人など見たことがなかった私は、まず馬場さんの大きさに圧倒された。ニッコリと笑って握手を求めてきた馬場さんは、リング上で見せるたけだけしさとは正反対に、実にやさしく温厚な印象を受けた。

芳の里さん、馬場さんが私にプロレスの魅力、素晴らしさを説きつつ、うたげは進む。まず「しゃぶしゃぶ」なる料理を食べたこともなかった私は、そのおいしさに魅了されてしまった。

その時の話が「坂口は1人で100人前の肉をペロリ」なんて、都市伝説のごとく今もプロレス界に語り継がれているが、それは間違いだ。芳の里さん、馬場さん、林さん、そして末安さんと私を含めた5人で100人前の肉を平らげたのである。

馬場さんからも、プロレス転向を勧められたが「しばらく考えさせてください」と答えるにとどまった。その夜の私はプロレス転向うんぬんよりも「プロレスラーは毎日、こんなぜいたくなモノを食べているのか…」と驚かされていた。

そして大みそか。芳の里さんに連れられ、銀座の末広でステーキをごちそうになる。「プロレスラーになれば、毎日、こういうモノを食べられるぞ」という言葉に、私は完全にKOされてしまった。

日プロ側としては、私を熱心にスカウトし、口説きにかかっているのだ。今となって冷静に考えてみれば、完全に物量作戦成功である。

プロレス転向となれば、旭化成を退社しなければならないし、柔道界の先輩方にも報告が必要となる。職業選択の自由とはいえ、簡単には決められないことだ。

「しばらく考えさせてください」と答え、芳の里さんと別れ、私は九州へと帰ったが、心の中は完全にプロレスに魅了されていた。いやプロレスというより、しゃぶしゃぶやステーキに陥落したのかも知れない。まさに“肉弾接待”である。

当時の私は、給料だけでは生活に足りず、時々はまだ実家からの仕送りを必要としていた。経験された方なら理解していただけると思うが、アマチュアスポーツはとにかく金がかかる。遠征や合宿は日常的に続くし、食費だって人の何倍もかかる。上京すれば後輩に飯や酒をおごる機会も多い。延岡で通っていたスナックなどのツケも十数万円はたまっていた。

正月休みに久留米の実家に帰り、反対されることを覚悟でオヤジにプロレス転向を相談した。

するとオヤジは「男が一生をかけてやることだ。自分自身で決めろ。やりたいことをやり抜いてみろ。その代わり泣き言は一切言うな」と一喝する。だが予想に反して反対はされなかった。

腹は決まった。プロレス転向だ――。

プロレス転向表明で柔道界が大騒ぎ

1967(昭和42)年の正月。プロレス転向の決意は固まった。

柔道関係者の誰に相談しても、反対されるのは分かりきっている。そこで、まず日本プロレスに電話して「お世話になります」と伝え、自分なりに退路は断った…つもりだった。

悩んでいた私は、まず休暇を取り、別府(大分)へと向かい、学生時代から治療に通っていた帯刀電気治療所で、古傷の腰を徹底的に治療した。

そして2月9日に上京し、明治大学柔道部の曽根(康治)監督や神永(昭夫)先輩に、プロレス転向の話を切り出すと「征二、何考えてんだ!」と烈火のごとく怒られ、大反対された。「お前はバカか?」といった感じで猛反対の嵐である。

柔道界がプロレスに抱くアレルギーの強さは想像以上だった。

もう腹は決まっている。何ともならない状態だが、絶対に筋だけは通しておきたかったのだが、翌日(2月10日)に事件が起きる。

芳の里さんに連れられ、日本プロレス協会のコミッショナー・川島正次郎先生(自民党副総裁=当時)に、ごあいさつにうかがうことになった。

芳の里さんと2人で、東京・永田町のグランドホテル内にあった川島先生の事務所に入っていく姿を、産経新聞の政治担当記者に目撃され、翌日の朝刊で「柔道の坂口、プロレス入り」とスッパ抜かれてしまったのだ。

雪が降り積もっていたあの日。明大柔道部OB会はハチの巣をつついたような大騒ぎになった。

2月11日の夜には、ホテルの部屋まで、東スポの記者とカメラマンが押しかけてきて、なぜかホテル屋上で雪ダルマに空手チョップを叩き込むという写真を撮影された。

「柔道界にキチンと筋を通してから、正式にプロレス転向したい」という、私の願いとは裏腹に、もうプロレスラー・坂口征二は急速に動き出してしまったのである。

私が雪ダルマにチョップを叩き込んでいる頃、明治大学の柔道部OB会組織「明柔会」では緊急対策会議を招集。慌てたのは芳の里さんだった。御茶ノ水の明大柔道場には報道陣が殺到していたそうである。

私は柔道界とのあつれきを避け、報道陣との接触を断つため、日本プロレスの後援者が経営する東村山市内のホテルに身を潜めるよう命令されていた。後で知った話だが、その間にも後楽園ホールでの興行に「坂口を返せ!」と柔道関係者が押しかけていたらしい。

2月14日には芳の里さんとともに、富士製鉄本社(東京・丸の内)に明大の曽根監督を訪ね、事情説明にあたる。明らかに怒っていた曽根監督に「反対する筋合いではないが、筋を通せ」と忠告されるにとどまった。

2月15日。私は単身で延岡に戻り、旭化成レーヨン工場勤労課の上司である柔道部の八田義一部長、田中勲監督に騒動のおわびと事情説明をするつもりだった。その時、芳の里さんも日帰りで延岡まで同行してくれ、関係各位に頭を下げてくれたことで、随分と助けられたものだ。

15日午後には辞表が正式に受理され旭化成を円満退社した。16日に帰京し、改めて曽根監督、神永先輩、そして柔道部の寮(澄水園)でお世話になった鵜目栄八先生に頭を下げに出向いた。

神永先輩は無言だった。もはや止めても無駄だとあきらめていたのだろう。黙して語らず。そして泣いていた――。

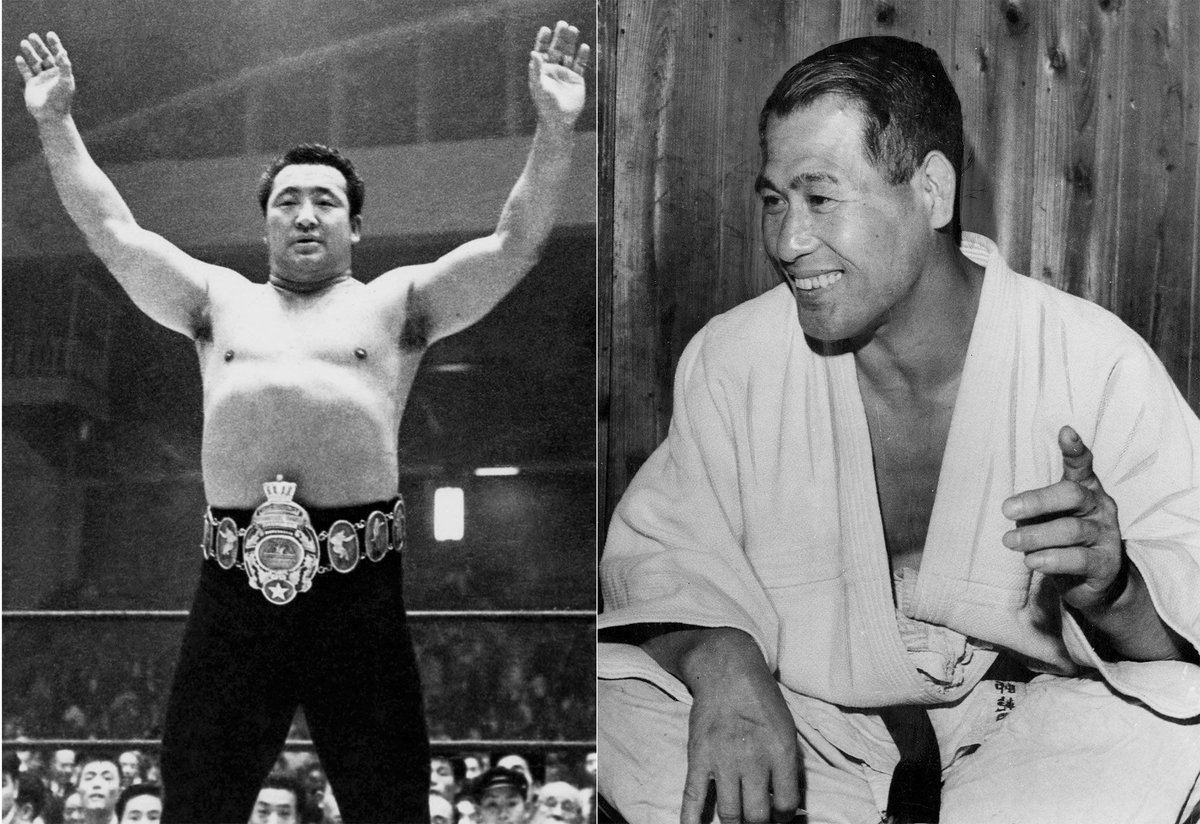

さかぐち・せいじ 1942年2月17日、福岡県久留米市出身。南筑高、明大、旭化成の柔道部で活躍し、65年の全日本柔道選手権で優勝。67年、日本プロレスに入門。73年、猪木の新日本プロレスに合流。世界の荒鷲として大暴れした。90年、現役引退。新日プロ社長として東京ドーム興行などを手がけ、黄金時代を築いた。2005年、坂口道場を開設。俳優・坂口憲二は二男。

※この連載は2008年4月9日から09年まで全84回で紙面掲載されました。東スポnoteでは写真を増やし、全21回でお届けする予定です。