感謝しても感謝しきれない「もう一人の田中」【田中幸雄 連載#1】

新庄ビッグボスで盛り上がりを見せている日本ハム。現役時代「ミスターファイターズ」と称され、今もファンに深く愛される野球人がいる。元日本ハムの田中幸雄氏だ。1986年のプロ入りから引退まで22年間、ファイターズ一筋で2007年に通算2000安打を達成。球界屈指の名遊撃手としてゴールデン・グラブ賞5回、ベストナインにも4回輝いた。だが、順風満帆な野球人生だったわけではない。持ち前の闘争心と謙虚な心を両立しながら戦い続けた半生を振り返っていく。(運動1部・三島俊夫)

宮崎県都城市へ…小学校3年生の時に訪れた転機

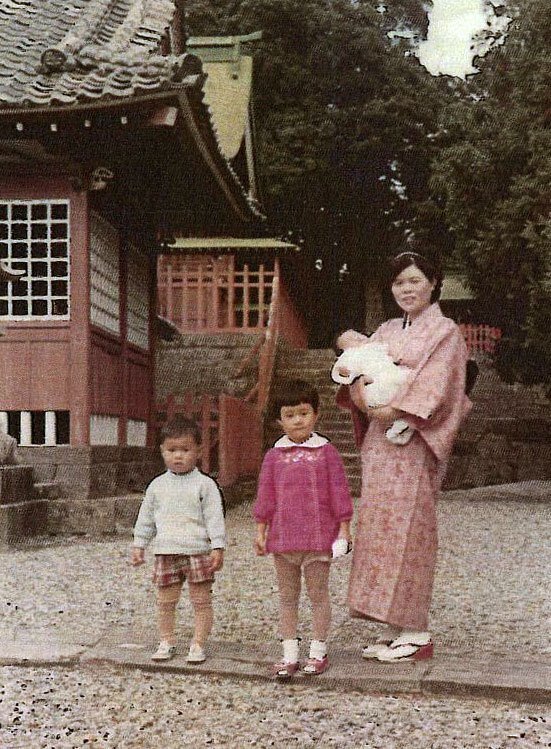

すべての原点はここから始まった。生まれ故郷は宮崎県を代表する工業地帯の延岡市。創業地工場群を連ねる旭化成に勤める父が主の一家で、私は4人きょうだいの次男として産声を上げた。ただ、4人のうちで今も健在なのは私と姉の2人。幼少期にいた兄は生まれて間もなく、弟も小学校2年生の時に天国へと旅立った。いつも2人がどこかで見守ってくれているとの思いは、片時も忘れたことはない。

幼少期につらく悲しい出来事も重なったが、生家の周りを囲んでいた大自然は私を「活発な子」へと成長させた。友達と山奥へ行ったり、近くの河川敷で川遊びをしたり、暇を見つけては自然とたわむれていた。転機が訪れたのは小学校3年生の時だ。父が祖父の面倒を見るため実家のある同じ宮崎県内の都城市へ引っ越すことになった。

転校先の梅北小学校では剣道部に入った。両親は幼いころから気が弱かった私の根性を強くしたいと考え、武道を学ばせようとしたらしい。しかし正直に言って面白くなかった。防具をつけると盛夏は蒸し風呂のように暑く、素足のため真冬はとにかく寒い。つまり、剣の道には向いていなかったのだろう。

6年生まで続けたが、結局夢中にはなれなかった。嫌になって途中で部の練習をサボったことも何度かあった。それが父親にバレて、蹴飛ばされたことも当時の記憶として鮮明に残っている。ただ、父親に猛烈なカミナリを落とされたのは、それが最初で最後だった。今思えば、父は基本的にあれこれと注文を付ける人ではなかった。何事ものびのびとやらせてくれたことが、自主性を高めさせてくれたのかもしれない。

野球と出会ったのは都城市に引っ越したばかりのころだった。ボール遊びが好きだった友達と近所に集まると、竹ぼうきを改造して即席のバットを作り、3~4人ぐらいで“三角ベース”に熱中したものだ。

実は転校直後の梅北小学校に野球部はなく、5年生になると小学校の向かいで商店を経営していた「高野さん」の働きで野球チームが結成されることになった。今も地元で活動中の「梅北球友」である。すぐに入って真新しいユニホームに袖を通すと、チーム内では投手と遊撃のポジションを任された。

とにかく野球をする日々が楽しかった。特にボールを打つことが好きだった。また、ひょんなことから自分でも気づかなかった身体能力の高さを発揮することになる。

「練習出て来いよ」このかけ声が運命の分かれ道に

野球を始めてから、自分でも気付かなかった身体能力の高さが際立つようになった。小学校5年生から都城市の野球チーム「梅北球友」が結成され、すぐに入団。肩の強さが目立ち始めた。小体連に代表として選ばれ、市の大会に「ソフトボール投げ」で出場し、2位に輝いたこともあった。ソフトボールを遠投で60メートル近く投げて1位選手と遜色なかったので、身の回りでは抜きんでていたようだ。

中郷中学校へ入学後も当然のように好きな野球を続けようと思った。しかし、入部直後にいきなり挫折を味わう。中学からは部特有の年功序列が幅を利かせ、1年生は球拾いばかり。野球をすることが好きだった私は途端に毎日がつまらなくなっていった。普通に練習したいだけなのに、それができない。歯がゆくてたまらなかった。次第に空虚感にさいなまれるようになり、ある同級生と2人で練習をサボるようになっていた。

数日が経過してから同級生部員でもう1人、同じ名字の「田中」が僕ら2人にこう声をかけてきた。

「練習出て来いよ」

実は、これが大きな運命の分かれ道だった。一緒にサボっていた片割れは野球部を辞めてしまったが、私は素直に応じて再び練習へと戻る決意をした。先輩から「あいつら2人を呼び戻せ」と言われたのか。あるいは自主的に何とかしてあげないといけないと思ったのか――。彼がどういう意図で僕らに救いの手を差し伸べてくれたのかは、まだ聞いたことがない。どちらにしても、ここで辞めてしまっていたら、おそらく今の自分はなかっただろう。

私と別区域の安久小学校で野球部のキャプテンをやっていた「もう1人の田中」は昔から芯の一本通った男だった。現在は教師をしていて、今も付き合いがある。彼には感謝しても感謝しきれない。

上の代が抜けると正遊撃手に定着するようになった。ただ、これにはラッキーな側面もあった。チーム内の有力メンバーは市内でも伝統のある安久小学校野球部の出身者ばかり。だが、たまたま遊撃手のポジションだけが空いており、そこに野球歴が浅いながら梅北小学校で遊撃も守っていた私が抜てきされることになった。ただ“タナボタ”でレギュラーの座はつかんだものの、中学生時代は目立つ存在にはなれなかった。

対照的にチームは中学の大会でも上位の常連で強かった。その中での私は可もなく不可もなくという立ち位置。肩は強かったが、捕球技術が伴わず、よく失策も重ねた。好きだったはずの打撃もいまひとつで打順は下位ばかり。今思い返しても自分が何本打ったのか、よく覚えていない。

そんな私は高校進学の段になって、こんなことを考えるようになった。県内でも有数の名門校・都城へ入り、野球部で補欠でもいいから甲子園の舞台に立ちたい…と。野球の特待生にもなれないレベルだった私の希望を聞いた両親は大反対だった。

名門・都城高校では「要領のいい優等生」だったのかも

ふとした気持ちから進学を志したのは、宮崎県内でも屈指の野球名門校・都城高校だった。同じ中郷中学校の野球部員から同級生の投手が特待生に選ばれたこともあったが、野球を続けているうちに何とか名門校の一員として甲子園の舞台に立ちたいとの思いは大きくなっていた。

中学では特に野球で目立っていたわけでもなく、推薦を得ることもできなかった。仮に名門校の野球部に入ったとしても、厳しい立場からのスタートとなるのは分かっていた。それでも行きたかった。補欠でもいいから夢舞台に立ってみたいと、心の中で都城への進学を望む“熱量”は上がっていった。

両親は大反対だった。幼少のころから私が気の弱い性格であることを誰よりもよく知っていたからだ。厳しい私立名門校の野球部に入っても通用せず、すぐに音を上げて辞めてしまうと思っていたのだろう。それなら最初から県立校へ進んだ方がいいというのが、両親の考えだった。

それでも最終的に両親は私の考えを尊重してくれた。わが子が珍しく熱い気持ちになっているのを見て“何か”を感じ取ってくれたのかもしれない。その分だけ、私には「もう後に引けない」という覚悟ができた。わがままを聞いてもらった以上、都城の野球部に入ったら何が何でも最後まで辞めずにやり続けようと決心した。振り返ってみれば、それがいい方向へつながったのだと思う。

都城高校には一般入試で入学し、野球部に入った。実際に部員になってみると想像以上に環境はきつかった。今のご時世なら、それこそ問題になってしまいそうな運動部特有のシゴキも、この時代だから当然のようにあった。先輩後輩の上下関係も厳しく、入ったばかりの1年生は毎日が球拾いなどの雑用ばかり。耐え切れず逃げ出すように辞めていく選手も多い中で、私は黙々と日々の球拾いと雑務をこなしながら下っ端としての役割を果たし続けた。

とにかく真面目に、そして一心不乱に何事に対しても取り組んだ。加えて常に気が張っていたこともあり、てきぱきと動いていたからだったのかもしれない。不思議と先輩からほとんど怒られることがなく、むしろよくかわいがられた。もし生意気で声も出さないようなタイプだったら、きっとエラい目に遭っていただろう。チームを率いていた名将の川野昭喜監督からも、退任する2年生の時まで強烈なカミナリを落とされたのは1度だけ。自分で言うのも何だが「要領のいい優等生」だったのかもしれない。

転機が訪れたのは1年生の終わりのころだった。基礎トレーニングとキャッチボールばかりに明け暮れていた中、私の強肩ぶりが川野監督の目に留まった。

2年生で現実になったレギュラーでの甲子園出場

思わぬ抜てきにつながった。都城野球部で1年生の終わりのころのことだ。当時の1年生は球拾いばかりで、自分ができる練習はせいぜい基礎トレーニングか、キャッチボールぐらい。バットも握らせてもらえない日々で、何の取りえもないと自覚していた私がチーム主軸の練習メンバーの中になぜか急きょ加えられた。ここに1年生ながら加わっていたのは特待生で入部した面々の中でも、さらに厳選された4人のみだった。

叩き上げの1年生が抜てきされるのは異例中の異例だった。チームを率いていた名将・川野昭喜監督が私の強肩ぶりを評価してくれたのだ。当時はよく分からなかったが、後に聞いたところによるとキャッチボールで一球一球を丁寧かつ真剣に投げていた私の姿を目に留めてくれたようだ。

3年生が引退すると1年秋の大会から持ち前の強肩ぶりが買われて正遊撃手になった。新チームのエースは、後に南海でプレーすることになる左腕の田口竜二さん。自分の打順は2番だった。まだ本塁打も打ったことはなく犠打や、ヒットエンドランなど、ほぼチームバッティングに徹していた。右打ちの私はこのころ、反対方向にしか打球が飛ばず、ポイントが近くて引っ張ることを知らなかった。

それでも当時から打撃に関してはそれなりの才能を見せていたらしい。それというのも後年、川野監督から直接聞いた話によれば「幸雄はバットにボールを当てる技術が他の子よりも一番優れていた」そうだ。そんな自覚はなかったが、打撃は好きだった。やはり幼少時代に竹ぼうきでボール遊びをしていたことも、気付かないところで打撃の感覚を磨いていたのかもしれない。

人に「どうやって肩の強さが身についたのか」とよく聞かれるが、自分では小学生時代に3年間続けていた剣道もプラスに働いたのだろうと解釈している。やはり肩の強さに連動する意味ですごく大事なのは、手首のスナップ。剣道自体には熱中できなかったが、竹刀を握りながら素振りをしたり、稽古を繰り返したりしたことでリストが強くなり、それが送球に生かされるようになったと考えている。

あと単純なことかもしれないが、よく幼少のころから屋根に向かってボールを投げていたのも実は肩を鍛えるのに大きく役立ったようだ。ボールを上に向かって数多く投げていたことで、おのずとヒジも上がり、肩も含めて理にかなった動かし方が自然に身についた。当たり前のようにやっていた遊びが、その後になって生かされたのである。

2年生で思いもかけずレギュラーの座をつかむと、いきなり夢舞台への出場機会が巡ってくる。宮崎県内ではほとんど無敵だったこともあり、1984年春の選抜大会へ都城が代表校として選ばれたのだ。まったく想像もできなかったレギュラーとしての甲子園出場が2年生になった途端に現実のものとなった。

たなか・ゆきお 1967年12月14日生まれ。宮崎県都城市出身。都城高1年生秋から正遊撃手に。84年春の選抜大会、同年夏の選手権大会と甲子園に2度出場。85年のドラフト3位で日本ハム入団。1年目のシーズン中に一軍初昇格。87年から正遊撃手に定着し、ベストナイン4回、ゴールデン・グラブ賞5回。95年は打点王に輝き、当時のパ・リーグ新記録となる339守備機会連続無失策も達成。2000年はシドニー五輪に出場。07年に通算2000安打達成。同年限りで現役を退く。一、二軍の打撃コーチを経て17年まで二軍監督。日本ハム一筋の「ミスターファイターズ」。現在は野球評論家。

※この連載は2019年10月1日から12月27日まで全49回で紙面掲載されました。東スポnoteでは写真を増やし、全18回でお届けする予定です。