〝プロレスの神様〟カール・ゴッチさんに薫陶を受けたアメリカの日々【坂口征二連載#9】

プロレス転向を後押ししてくれた父に雄姿を見せることはできず…

1967(昭和42)年3月。ワーキングビザ取得のため米国を退去。いったん帰国した私は、若手選手として巡業に帯同。国内でプロレス修行の日々を過ごす。

ちょうど、この時期にアントニオ猪木さんが日本プロレスに復帰。リング下から猪木さんの試合を眺めていた私は「馬場さんとは、また違ったタイプのうまい選手だな」なんて思っていたものだ。

なかなかビザが下りないため米国に再出発できない。

5月末からは北海道巡業にも帯同したのだが、この時、親父(雅義さん)の訃報が飛び込んできた。死因は心臓弁膜症とのことだった。

親父はこの時、まだ67歳。現在の私(66歳)と同じぐらいの年齢だった。戦争から引き揚げてきた後に体を壊し、寝込んでいることも多かった。

思えばプロレス転向を決意したのも、この年の正月「男なら、やりたいことをやってみろ」という親父のひと言がきっかけだった。

こういった仕事を選んだ以上、親の死に目には会えないと覚悟はしていた。この日の夜は札幌中島体育センターで興行があったが、連絡を受けた私は、すぐに荷物をまとめて空港に向かい、久留米(福岡)の実家へと戻り、何とか葬式にだけは間に合った。

プロレス転向を後押ししてくれた親父に、プロレスラーとして活躍する姿を見せてやりたかった。だが、その夢はかなわなかった…。ビザのトラブルが発生せず、あのままロサンゼルスにいたら、葬式にすら間に合わなかったはず。何とも複雑な気持ちだった。

そして7月のある日。やっと米国領事館から連絡があり、待望のワーキングビザが発給されることになった。

領事館の個室で、女性面接官との簡単な面接が行われる。すべて通訳なしの英語オンリーの会話だ。私は冷や汗をかきつつも、片言の英語で押し通したものだ。

結果は合格。パスポートには業務許可のスタンプを押してもらった。誇らしかった。

この時、女性面接官は「I hope you wrestling champion!」(私はあなたがプロレスの王者になることを祈っています)と、ニッコリ笑って握手してくれた。

この時の女性面接官の笑顔、握手は一生忘れることができない。何か、このひと言でプロレスラーとして海外で、やっていける自信がついた。目の前のモヤモヤとした何かが一気に晴れた気分になったものだ。これから再渡米し、プロレスデビューを目指す私にとって、何よりの激励となった。

7月13日。ワーキングビザを手にした私は夜9時羽田発のJL62便にて米国に再出発した。

再びロスに到着するとWWAのジュリアス・ストロンボー代表とコーチ役のミスター・モトさんが「やっと帰ってきたか」と笑顔で出迎えてくれた。また体づくりと基礎練習の日々が続く。

私の不在中、近い将来のデビュー戦に向けて、プロレスラーの誰もが恐れる「特別トレーナー」がつくことまで決定していた。

その人とは――。

ゴッチさんに基礎を叩き込まれ1967年プロレスデビュー

1967(昭和42)年7月。晴れてワーキングビザを取得し、ロサンゼルスで再修行に入った私に用意された特別コーチ。それは“プロレスの神様”カール・ゴッチさんだった。

日本プロレスの先輩方からも「ゴッチの恐怖」は散々、聞かされていた。一体どんな恐ろしい指導が待っているやら…。

その頃の私は月曜から水曜までオリンピック・オーデトリアム内にあるジムでプロレスの基本動作を教わり、木曜と金曜がYMCA、そして土曜日はアトランティッククラブで汗を流す日々が続いていた。そこで新たにコーチとなったゴッチさんに徹底的にシゴかれることになる。

基礎体力の鍛錬は噂通りの厳しさだった。また先輩方が何よりも恐れていた関節技や絞め技を徹底的にやる基本練習ではなく、私の場合は、実際にリング上で行う動作の反復練習に時間が費やされた。

パワーやスタミナ面では、割と早い段階で合格点をいただいていたのだが、柔道独特のスリ足の癖、また裸で戦うプロレスならではの体さばきなどで問題点を指摘され、慣れぬプロレス流のフットワークを何度も叩き込まれたものだ。

ゴッチさん、モトさん、ミスター・アトミックに徹底的に絞られ、ビクター・リベラやラモン・オルテガらを相手にした実戦的なスパーリングは延々と続けられる。

ほんの少しでも手を抜こうものなら、容赦なくモトさんに背中を蹴飛ばされる。プロレスラーとしての基礎を徹底的に叩き込まれたものだ。

そして8月に入り、ついにゴッチさんからプロレスデビューに向けて「OK」が出た。デビュー戦は8月5日。ロス市街から約120キロほど離れた場所にあるカリフォルニア州サンバナディーノ市スポーツアリーナ大会と決定した。

もう時間がない。私は慌ててプロレス用の黒いタイツ、黒いレスリングシューズを注文したものだ。

当時のロスマットは毎週金曜日にオリンピック・オーデトリアムに1万人もの大観衆を集めて定期戦を行っていた。ボボ・ブラジル、フレッド・ブラッシー、ペドロ・モラレス、そして時々は目下売り出し中のミル・マスカラスも参戦し、大変な盛況にあった。

私のデビュー第1戦の相手はスティーブ・コバックという選手に決定。キャリア5年で「無法者」と呼ばれていた男だった。モトさんの話によると、かなりのラフファイターらしい。

その日の朝6時に目が覚めてしまった私は、アパート近くのマグノリア・ゴルフ場で軽くロードワークしたものの、やっぱり何か落ち着かない。そのまま夕方までボーッと過ごし、モトさんが運転する車で会場入りした。

アリーナは約2000人程度で満員になる小規模な会場。だがプロモーターが「ニッポンの柔道チャンピオン来る!」と派手に宣伝していた模様で、開場前からすさまじい熱気に包まれていた。

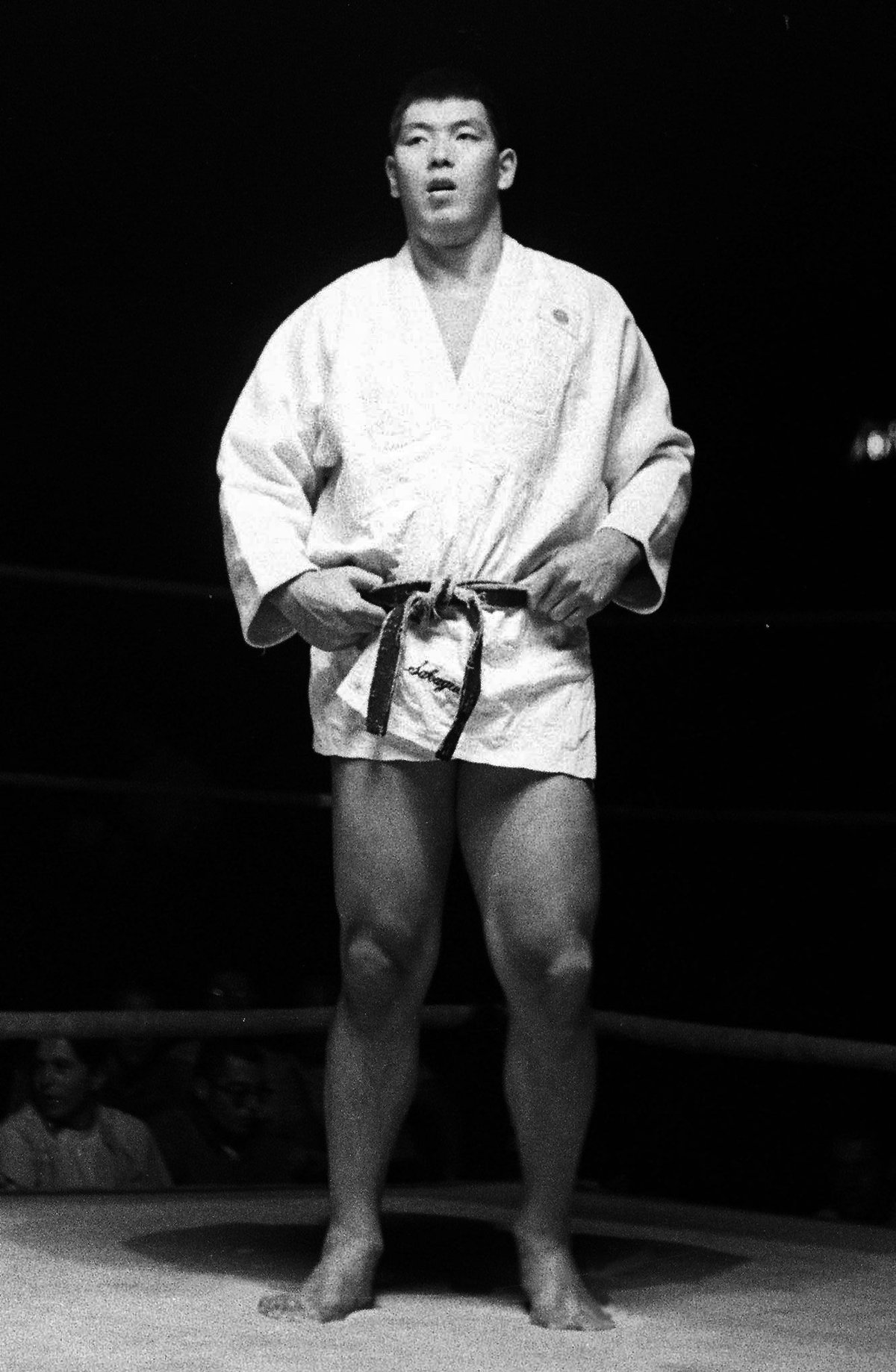

控室ではゴッチさんとタオルを使って入念にトレーニング。黒いタイツ、シューズを身につけ、ガウン代わりに柔道着を身にまとった私は、ゴッチさんに尻を叩かれ、控室を後にした。

リングへ向かう通路を歩き出す。見上げると、目の前には、ライトがまぶしいリングがそびえ立っていた――。

実戦になると…結局「柔道」で勝ったデビュー戦

1967(昭和42)年8月5日(日本時間6日)。米国カリフォルニア州サンバナディーノ・スポーツアリーナで、私はデビュー戦に挑んだ。

対戦相手はキャリア5年の“無法者”スティーブ・コバック。黒いタイツに黒いシューズ、そしてガウン代わりに柔道着をまとい、黒帯を締めてリングに出陣。セコンドにはミスター・モトさん、カール・ゴッチさんがついてくれた。

この日の会場は、黒人暴動騒ぎの余波を受けて「黒人は入場禁止」との措置が取られ、超満員の観衆は白人と日系人のみだった。「日本から来た柔道チャンピオン」として紹介された私は、デビュー戦ながらセミファイナルに出場した。

コバックはゴング前から私を挑発。腹に蹴りまで入れてくるものだから、私はムッとしてにらみ返した。このやりとりだけで、お客さんはコバックを悪玉、私を善玉と認識し、私に声援が集中した。

余裕はない。ゴングと同時にコバックの顔面パンチを受けて、そのまま両手でノド笛を絞められてしまう。さらにヘッドロックで捕らえられ、嫌というほど顔面パンチを浴びてしまった。柔道などアマチュア競技と違って、プロレスのレフェリーは簡単にはブレークなどしてくれない。

リング下からはゴッチさんとモトさんが「サカ、何してる。行けっ!」と叫んでいる。この言葉で、ようやく我に返った私は、コバックをロープに突き飛ばして脱出すると、払い腰で投げ飛ばし、さらに蹴り上げて、往復の顔面ビンタをかましてやった。

ここでコバックの回復を待ってしまったが、ゴッチさんとモトさんは「サカ、待つな。行け、行けっ!」と叫び続けている。

慌てた私は、胸元に見よう見まねのチョップを7発叩き込み、前のめりに倒れたコバックを引きずり起こして腰投げ、さらに左の跳ね腰で叩きつけて、そのまま上四方固めで押さえ込み3カウント。勝利を飾ることができた。

時間にして、わずか4分51秒。だが無我夢中で動き回っていた私にとっては、とても長い時間に感じられた。心臓はバクバクと躍っていた…。

プロレス転向以来、柔道の癖を抜くべく、様々な練習、技術習得に励んではいたが、いざ実戦となり、大観衆の目にさらされ焦ると、結局は長年身に染み付いた柔道の技が飛び出してしまう。

ゴッチさんからは「攻める時は問題ないが、ディフェンスに研究の余地がある。90点の出来だ」と褒めていただき、モトさんからも「空手チョップと柔道の技で勝ったようなモノだが、デビュー戦にしては上々の出来よ。95点ね」と言われた。

腰を入れ、精魂込めて戦うというより、何だか地に足がつかず、終始にわたってバタバタしてしまう感じ。プロレスラーとしてデビューした選手は皆、こんな感覚を味わうのだろう。

米国デビューを終えた私は、勝利で自信を得たのか、逆にプロレスの難しさに自信を失ったのか? 自分でもよく分からぬ不思議な心境だった。

何たる皮肉…初のギブアップは柔道マッチだった

1967(昭和42)年8月5日。私はデビュー戦(米国・カリフォルニア州サンバナディーノ=VSスティーブ・コバック)を勝利で飾った。いよいよプロレスラーとして本格的なサーキット生活に突入する。 続く第2戦は5日後の8月10日、カリフォルニア州のベーカスフィールドシティ体育館に決定。またもや対戦相手はコバックだった。

デビュー戦と違い、ややコバックの動きが見えるようになった私は、左の跳ね腰、背負い投げで叩きつけ2分59秒、ニードロップから3カウントを奪った。柔道技ではなく、プロレスならではのフィニッシュホールドで勝利したのがうれしかった。

その後、ロン・マリノ、グレート・ジョン・エル、アート・マハリックといった連中に勝ち続けて5連勝。「日本からやって来た柔道チャンピオン」は話題を呼んだ様子で、8月25日のオリンピック・オーデトリアム大会におけるビッグマッチ出場が決定した。

当日は王者マイク・デビアス(テッド・デビアスの父)とバディ・オースチンによるWWA世界戦、そしてフレッド・ブラッシーとマーク・ルーインによる時間無制限5本勝負「テキサス・デスマッチ」がダブルのメーンイベントに決定。そして私は米国内で「ジュードー・レスラー」として名をはせていたジン・ラーベルと「柔道ジャケットマッチ」で対戦することになっていた。

ラーベルは実際に柔道選手としても日本に遠征経験のある本格派。1964(昭和39)年に「第6回ワールドリーグ戦」で来日し、福岡巡業の折には、高校生時代の私が久留米から通い、大いに鍛えてもらった福岡県警の道場まで訪問し、汗を流していたらしい。

その時、大学生だった私は東京にいたため、接点はなかったのだが…。

ラーベルとの柔道ジャケットマッチのルールは「5分5R。一本勝ちはなく、ギブアップのみで決着がつく」というもの。

その時まで9連勝を飾り、ようやく裸の戦いに慣れつつあった私は、再び柔道着をまとって戦うことに、複雑な心境だった。

会場は1万5000人もの大観衆が詰めかけ、ものすごい熱気。ルールはいつの間にか「5分5R」から「30分3本勝負」に変更されていたが…。

1本目は背負い投げからの三角絞めで先取。だが2本目はパンチ、目つぶしを食らい、大いに慌ててしまった。これは柔道ではない。プロレス、つまりデスマッチの一環として行われている「柔道ジャケットマッチ」なのだと気付かされた。

横捨て身、小内刈り、巴投げで反撃したものの、ヘッドシザースで絞り上げられ、ついにギブアップ…。プロレス転向以来、初のギブアップは、皮肉なことに柔道ジャケットマッチだった。

3本目はラーベルに逃げまくられ、ついに時間切れの引き分け。プロレス連勝記録も9で途切れた。

ラーベルの反則攻撃でカッとなり、ペースを乱されたのが要因だが、これもプロレス独自の駆け引きの難しさだ。

そして約1か月後の9月20日。私は同じオリンピック・オーデトリアムでプロレス転向以来、最大の試練と言える対戦相手と、一騎打ちを命じられた。

その対戦相手とは何とコーチであるカール・ゴッチさんだった――。

さかぐち・せいじ 1942年2月17日、福岡県久留米市出身。南筑高、明大、旭化成の柔道部で活躍し、65年の全日本柔道選手権で優勝。67年、日本プロレスに入門。73年、猪木の新日本プロレスに合流。世界の荒鷲として大暴れした。90年、現役引退。新日プロ社長として東京ドーム興行などを手がけ、黄金時代を築いた。2005年、坂口道場を開設。俳優・坂口憲二は二男。

※この連載は2008年4月9日から09年まで全84回で紙面掲載されました。東スポnoteでは写真を増やし、全21回でお届けする予定です。