ビジネスマンである前にひとりの人間である【野球バカとハサミは使いよう#3】

自己投資を惜しんでは成長できない

「給料の安さが営業不振の原因だ」――。そう嘆くのは、僕の友人である某社の営業担当者だ。より成績を上げるためには、さらなる人脈作りや多方面の勉強が必要になってくるのだが、そこに力を入れると金がかかってしまう。自己投資と生活困窮とのバランスに悩んでいるわけだ。

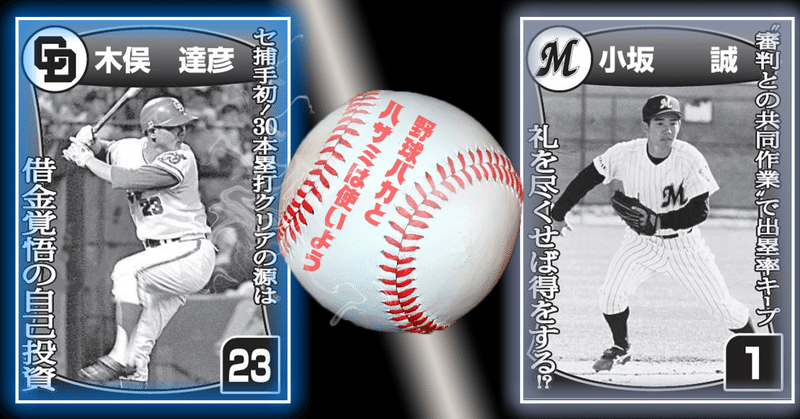

その点、1960~80年代の中日ドラゴンズで、長らく正捕手として活躍した木俣達彦は大胆な男であった。同時代に野村克也や田淵幸一といった有名捕手がいたため、一般知名度こそ2人に少々劣るものの、残した数字(通算2142試合出場、1876安打、285本塁打、872打点)は決してひけをとらない。69年にはセ・リーグで初めて、捕手として30本塁打以上(33本)を放ち、翌年は2年連続30本に到達。打率3割以上も計4回クリアするなど、いわゆる「強打の名捕手」として鳴らした。

実はこの木俣、身長173センチと小柄であり、入団当初はとても長打を期待できそうにない、非力な選手であった。そこで入団2年目の65年オフ、木俣は肉体改造をするべく、当時としては珍しい最新ウエートトレーニング設備を自宅に導入。費用はもちろん自腹であり、その額なんと300万円だったという。

60年代の球界では新人選手の年俸が100万円台、一流選手ですら年俸1000万円台(ONだけは別格だったが…)が相場だった。そう考えると、当時の木俣の年俸は自己投資に300万も払えるような金額ではなかったはずだ。お父さんにでも借りたのだろうか!?

それ以降も木俣は球界で先陣を切って自宅にバッティングマシンを導入するなど、自己投資を惜しまなかった。その勉強熱心さは「野球博士」の異名をとるほどで、それが後年の「強打の名捕手」へとつながったわけだ。きっと、お父さんに借りた金も返せたことだろう(※冗談です)。

このように、自己投資とはスキルアップに欠かせないものであり、それを惜しんでいてはせっかくのダイヤの原石も一向に磨かれない。

確かに木俣の例は極端で、普通のサラリーマンにとっては投資額にも現実的な限界があるだろうが、ならば限界ギリギリまでは惜しみなく投資する大胆さがあってもいい。生活困窮を一時的に我慢することで、その後の成功を勝ち取ることができれば万々歳である。

能力は同じでも、評価される人とされない人の違い

例えば仕事において、同じ能力を示していても、評価される人とされない人がいる。

それはプロ野球選手にも言えることで、そういう微妙な評価の差が選手の運命を左右したケースは枚挙にいとまがない。私見では、かつて千葉ロッテなどで活躍した小坂誠もそうだった。

小坂はドラフト5位でロッテに入団。ルーキーイヤーの1997年に遊撃手のレギュラーを勝ち取り、全試合出場を果たして新人王にも輝いた。90年代後半から2010年に引退するまで、遊撃守備の名手として名をはせ、ゴールデングラブ賞を4回獲得。さらに俊足を生かして盗塁王も2回獲得するなど、地味ながらも玄人好みする名バイプレーヤーだった。

そんな小坂の弱点は非力な打撃であり、打率はいつも2割台前半から中盤。しかし、一方で小技がうまく、選球眼にも優れていたため四球が多かった、すなわち出塁率が高かった。

この選球眼というのはクセモノで、どこか審判との共同作業の面がある。同じキワドイコースでも、他の選手が見逃せばストライクと判定し、小坂が見逃せばボールと判定する審判が確実に存在した。すなわち、同じ選球眼を発揮する複数の選手の中で、小坂が特に審判から評価されていたということだ。

それはいったいなぜか。もちろん「小坂=選球眼がいい」というイメージもあったとは思うが、単純に小坂が審判から好かれていたという理由もあるだろう。なにしろ小坂には打席に入る前に審判に深々と一礼をする習慣があった。多くの選手が学生時代にはやっていたが、プロになって忘れてしまった礼儀を小坂は決して怠らなかったのだ。

こんな選手を嫌う人間はそうはいない。審判とは自分よりはるかに高額所得者から理不尽な暴行を受けることは多くとも、称賛されることはめったにない、信賞必罰のバランスを無視された気の毒な人種である。そのすさみきった(?)精神状態を考えれば、「もう小坂くん、大好き!」となってもおかしくない。

そしてこれは、すべての仕事にも通ずる話だ。能力には自信があるのに、なぜか上司に評価されないと嘆いている人がいるなら、一度普段の態度を見つめ直すといい。昔は気をつけていた礼節の基本をいつの間にか忘れてはいないか。日頃のあいさつを怠ってはいないか。成果至上主義も結構だが、ビジネスマンである前に一人の人間であることを肝に銘じたいものだ。

山田隆道(やまだ・たかみち) 1976年大阪府生まれ。京都芸術大学文芸表現学科准教授。作家、エッセイストとして活躍するほか大のプロ野球ファンとして多数のプロ野球メディアにも出演・寄稿している。

※この連載は2012年4月から2013年9年まで全67回で紙面掲載されました。東スポnoteでは写真を増やし、全33回でお届けする予定です。